日本サイエンスコミュニケーション協会「サイエンスをわかりやすく話すコツについて」

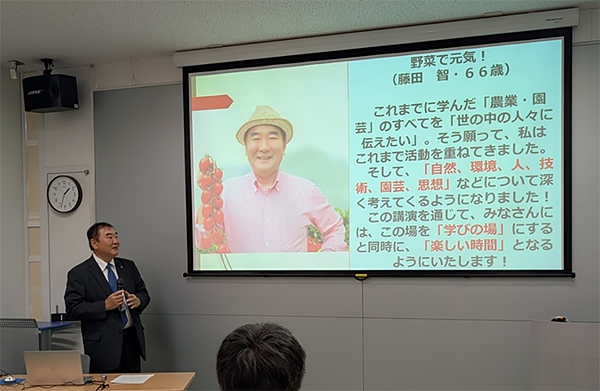

2025年10月18日、日本サイエンスコミュニケーション協会では定例研究会をハイブリッド開催し、約30名が参加しました(於 三鷹ネットワーク大学)。基調講演は、恵泉女学園大学副学長 客員教授 藤田智さんによる「サイエンスをわかりやすく話すコツについて~NHKエデュケーショナル「やさいの時間」に出演して、18年もの思い~」でした。

藤田智さん

主な内容

はじめに

農学の研究をしていたが、1998年、助教授になって、それまでの自分の研究から、「園芸をもって地域、日本に貢献する」活動に方向転換をすることにした。現在、書いたり、関わったりした本が176冊になり、テレビ出演、子ども電話相談室、全国での講演会などをしている。

「やさいの時間」は出演して18年。初代の西城秀樹さん、1回だけだった榊原郁恵さん、格闘家の高田延彦さん、杉浦太陽さんなどいろいろな方が来られて一緒に野菜をつくった。このあたりから園芸ブームが広がった。幼児の保育に園芸を導入しようという動きが出てきて、食育も広まった。

様々な活動

恵泉女学園短大では30年間、家庭菜園教室をしている。2週間に1回の講義実習で野菜を育てる。

新潟県三条市のNPO、秦野市夏休み親子地場産野菜教室などで理事をするなどして、全国で活動している。三条市の理事長は、心と体の健康のため、野菜作りの楽しさを広めたいと言っている。

例えば、親子の催しでは、子どもが自分で育てた野菜を収穫してカレーをつくって一緒に食べたりする。そこでは、収穫ばさみを恐れる子が、食事の材料になるならといって、収穫できるようになったり、嫌いな食べ物を自分で育てて収穫し、調理して食べたりする。これは意味があると思った。

むさしの農業ふれあい村の活動は杉並区成田にも広がった。

食育

食育は人が生きていく上で欠かせない基本で、健康的な食生活には必要なもの。

こういうことを全国の農協婦人に話してきた。数十人のときも数千人が集まることもあった。農学や園芸学は他の学問分野より、生活、健康に関係があって、有利性があるのではないかと思う。

プランターなら簡単にできて、親子で楽しむ時間が生まれ、コミュニケーションを促す。

食卓に彩を添え、食べ物への感謝の心が育つ。

プランターでは、サニーレタス、リーフレタスなど1月くらいで収穫できる、育てやすい小さい物から始めるとよい。わけぎも青いところだけを収穫して年に2-3回収穫できる。夏の間は球根を上げて、秋にまた植える。

ミニトマトは花が咲いてから30~40日かかるが、キュウリは1か月でできる。

「苗半作」というほど、野菜を育てるときは良い苗を選ぶことが重要。

野菜は人をつくる

農業や園芸に取り組む姿、頑張る姿はとても大事。耕し、種や苗を植え、水をやり、収穫する。終わって気づく感謝。野菜の生産者の思いが理解できるようになる。

例1)秦野農業

秦野市では、2004年から2008年にかけて地場産の野菜の売り上げが4倍の10億円になった。これは農家とJAの努力による。新鮮な農産物、信頼、生産者の顔と消費者の顔が見える。そういう関係性の中で売り上げが伸びた。

秦野市のテーマは「ブランド化、安心と安全」。丹沢の水ではぐくまれる「丹沢はだの 名水そだち」という名前を付けた。安全は農家の取組、安心は消費者の心。

秦野農業が伸びた理由を考えた。「新規就農を受け入れる土壌があった」「女性陣が男性陣に負けないくらい強い意見を言える雰囲気があった」ことなどが挙げられると思う。

例2)恵泉女学園大学の学生たちと

育てたジャガイモをゆでて、キュウリを食べる。おいしいと学生が口々に言う。学生のひとりが、「これは、私たちの育てた最初の命と言っていいですか」と言った。食べ物は物だと思っていたが、学生は生命の元である種から育てることで、生命の成長に気づいた。育てたキュウリのとげが痛いのも生きているから。

命の大切さ、感謝の心、共に働く力、働く楽しさ。そこに、コミュニケーションが生まれ、人間が強くなる。これこそ、園芸が人を育てていることだと思う。園芸から自分自身を大切な存在として受け入れるようになる。学生が自然や世界を受け入れていくことは「平和教育」に繋がる。

例3)保育園や幼稚園

保育園や幼稚園での園芸は、食物に関心を持つように促し、観察をすること。子どもはあまりわかっていないが、親に話しかけるようにする。

鶴岡では園児と高齢者が一緒に「波渡ナス」を栽培している。波渡ナスは伝統野菜で、これの管理は地域文化の継承につながる。

サイエンスコミュニケーション

講師やサイエンスコミュニケーターが楽しく話すことが最も重要。

例えば、植え付けることを「定植」というが、「定〇」のことば探しをして、定食、定番などの言葉を引き出してから、定植の説明をする。クイズを入れて、双方向的に笑いも入れたやり取りをしながら話す。

年代別で異なるサイエンスコミュニケーションを私は次のように考えている。

- 高齢者 情熱的に笑わせる

- 中年 技術的なこと

- 若い人 不愉快な思いをさせない

- 小学生 子どもたちが理解できることばで話す

- 親子 親にわかるように伝える

まとめ

私は、「野菜をつくって、野菜を食べて、よりよい人生を過ごしましょう」と呼び掛けている。園芸はスポーツよりも健康に有効かもしれない。ゆっくりと長く続けることで無病につながる。大地を耕すことは人の心の耕すこと! なんと、中曽根康弘氏も「耕地耕心」と言っておられました。