サイエンスカフェみたか「くじら号船長のマル秘深海トーク〜深海で何を見た?」

2025年6月26日、サイエンスカフェみたか「くじら号船長のマル秘深海トーク〜深海で何を見た?」(主催 三鷹ネットワーク大学、企画 くらしとバイプラザ21)が開かれました。講師は佐藤 孝子さん(NPO法人チームくじら号船長/海洋開発研究機構(JAMSTEC)シニアスタッフ)でした。潜水調査船「しんかい」に乗ったリアルな経験談を中心に、魅力的な深海の生物も動画で紹介されました。

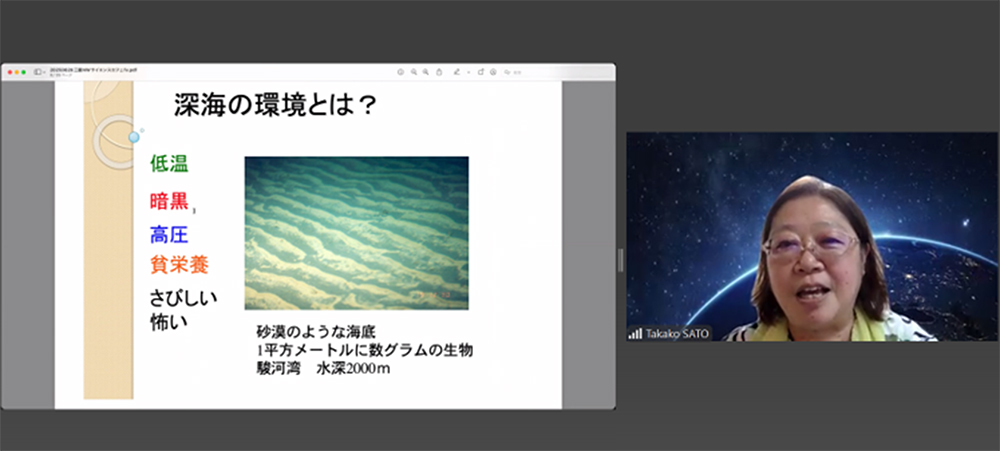

駿河湾の写真の説明をする佐藤孝子さん

主なお話の内容

はじめに

学研のおまけで実験をするのが好きな子どもだった。立教女学院中学・高校のころは映画好き。立教大学理学部化学科卒業後、学研植物工学研究所に就職したが、その研究所がなくなって真っ暗な中、立教大学の先輩の勧めで海洋科学技術センターに転職。そこで、結婚、出産と人生の大事なライフイベントを経験した。つくづく「人間のつながりが大事」だと思う。そして、少々のことではへこまないことが大事だと思う。研究をしながら、JAMSTECから絵本を4冊、出版する機会を得て、17年間で245回の読み聞かせ活動もしている。読み聞かせにはこれまでに2万人の方にご参加いただいた。

深海はどんなところ

私たち日本人は海の民。浅い海は海水浴や潮干狩りで多くの人が知っている。

海は地球の表面積の70%を占めている。海の平均水深は約3,700mで、富士山一つ分くらい。深海とは、200mより深いところを言う。浅い海である大陸棚は恵み豊かで生物量も多く、漁業は主にここで行われている。最も深いマリアナ海溝は11000mで、これは富士山3個分。水温は2度くらい。

海の95%以上は深海で、貧栄養で生物の数も少ない。私たち地上の生物は太陽の恵みによって植物や動物を食べて狭い空間で暮らしているが、深海の明るさは、と言うと、水深300mで暮れてきた夕暮れ、500mでとっぷり暮れた頃くらい。潜水船の前にサンプルバスケット(採取したものを入れる)を取り付けているが、これがようやく見えているのが500m。「マリンスノー」といってプランクトンの死骸などが漂っているところを潜水船が早く沈んで行くので、白い雪が上に向かって降っているように見える、とてもきれいな景色。

駿河湾に潜る

初めて潜水船に乗って潜ったのは小笠原の父島からほど近い、水曜海山。10mで1気圧ずつ加わる。マリアナ海溝は1100気圧ということになる。海底にはリップルマークのような波状の模様がある。1平方メートルに数グラムの生物しかおらず、生物密度が低い。貧栄養の環境。深海に来ると寂しく感じたりするそうだが、私はワクワクしどうしだったので、潜水船で記録のために録るボイスレコーダーには、私のはしゃいだ声が残っていた(笑)。

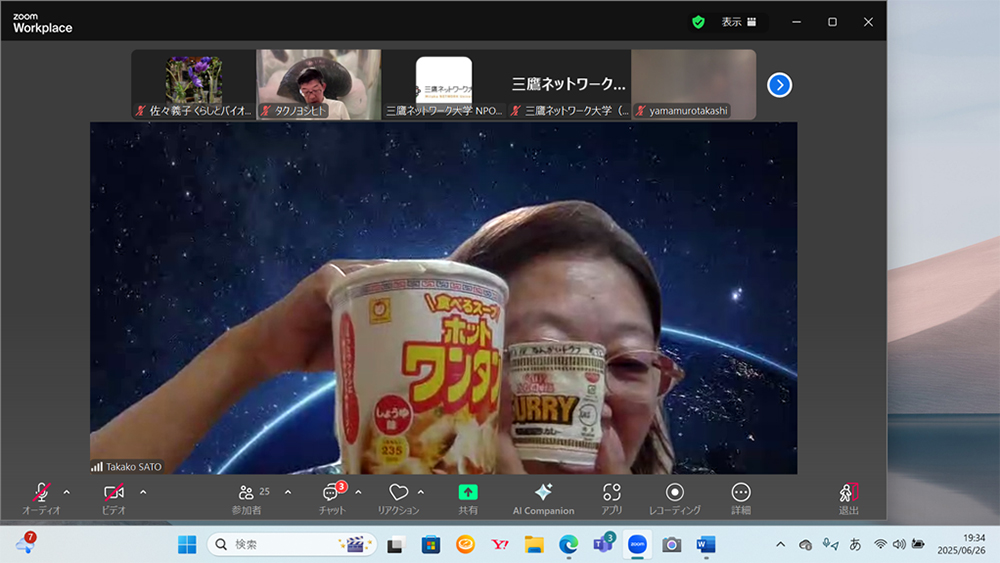

潜水船の外にカップラーメンの容器を付けておくと、こんなに縮む

媒体(地上なら空気、海なら水)の密度の違いが圧力差を生む。陸上で、かかってくる空気圧は1気圧。空気という媒体が軽いから。海の中は媒体が重い水だから、発泡スチロール容器が水圧で収縮する。水深6,500メートルで発泡スチロールの空気の泡が抜けて、容器は小さくなってしまう。深海では四方八方から圧力がかかる。上から押されるのではない。マリアナ海溝では人の手のひら(100平方センチだとすると)に100トン(新幹線の車両で2両分以上)の重さがかかる計算になる。

1996年、マリアナ海溝には無人潜水船が潜った。1100気圧の中でロボットアームがちゃんと働いていた。カイコウオオソコエビというヨコエビの1種が餌を入れたトラップにかかった。10年後、JAMSTECでは高機能のセルラーゼ(繊維を分解して、グルコースにしていく酵素)をこのエビが持っていることを解明した。深海は秘密の宝庫だと思う。高圧環境にいる微生物を探して、高圧を保ちながら菌を培養する容器に入れて地上まで持ち帰った。その中に、高圧好きの微生物MT2とMT5が見つかった。これらは大腸菌の仲間。MT2を培養して増殖曲線を描いてみると7000mの高圧で最もよく増えた。MT5は8000mが好きだった。100気圧までは成長するが、5000mより浅い(気圧が低い)所では増えない。MT2とMT5は圧力とタンパク質の関係を調べるモデルとして実験微生物になっている。

200気圧(水深20000m)には高等生物のコンゴウアナゴがいる。400気圧までは培養細胞は増えていくが、10000mになると筋肉の中のタンパク質“アクチン”細胞が機能しないことを実験で示した。

腸内の大腸菌に500気圧かけると、分裂できず伸びてしまう。このときの細胞中のタンパク質がどうなっているかを調べた。細胞分裂の初期で働くタンパク質のリングの形成が高圧で阻害されていたことがわかった。30年間、知られていたことが解明された。

潜水船

JAMSTECは有人・無人の潜水船を開発してきた。しんかい2000は水深2000メートルまで潜れて3人乗り。私はしんかい2000にのって、小笠原に潜った。深さは1500m。熱水で生きるウイルス様粒子を探索した。

しんかい6500では日本海溝(宮古沖)を6311mまで潜った。球形は圧力に強いので、潜水船はお椀を二つくっつけるような方法で作られるそうだ。乗組員は、パイロット、副パイロット、研究者の3名で8時間潜れる。しかし、往復で5時間とられるので、調査時間は短い。

耐気圧潜水服という、高い気圧のための宇宙服のような装備が金属で作られた。360mまで潜れるが歩けない。推進プロペラ、ライトがある。いつか深海旅行ができるかな?と思っている。富山湾では潜水サービスに使っているらしい。

2005年には、少し柔らかいスーツができた。200mまで潜れる。私は潜水服を着て、桜島で潜ってハオリムシを見てみたい。このハオリムシは15度の低温にいて、気圧の低い陸上に来ると弱ってしまう。深海は私たちには極限的環境だが、陸上は深海生物にとって極限的環境となる。

アメリカでは有人潜水船があって1万mまで潜れる。アメリカの大富豪が潜っているらしい。中国ではジャオロン(海龍)号がある。民間で水中ドローンを販売したり、レンタルしたりしているところもある。

私の好きな深海生物

深海の生物は変わった形態をしているかもしれないが、それは極限的環境に適応する仕組みのため。私の好きなデメニギスは、頭部が透明な膜で覆われていて、そこが体液で満たされている。膜の下には大きな目と鼻がある。

この目で生き物の影を見ていて、近づいてくると食べる。目が直接、表に出ていないのはクラゲの触手にある毒から目を守るためという。

夜行性の動物の目はタペータムという器官があり、夜、光があたると光る。これは、暗い中で網膜に複数回光を通すため。同じように、暗い場所で物を見るため進化した器官として環状眼がある。水晶体が長く光を多くとらえる仕組みになっている。例えば、ダイオウイカの目は直径101.5cmあるが、デメニギスは頭が小さいので、視野は狭いが球の一部を切り取ったような形の目を持ち、小さな頭に納めている。

結び

私の人生は深海と共にあった。いろいろな出来事があって、大事なことは縁だと思う。これからは、深海で得たサンプルから得られた微生物や生物が人々の生活に還元される日がきっと来ると思っている。