|

一般農場と花粉症緩和米を含む組換え作物実験圃場比較見学会開かれる |

|

|

2008年8月7日(木)、遺伝子組換えほ場比較見学会を開催しました。猛暑の中、一般市民(親子4組、主婦を含む)、ジャーナリスト、公務員など30名の方が参加され、熱心に見学、意見交換を行いました。

| 一般ほ場の見学((独)農研機構中央農業研究センター・作物研究所) |

香西修二先生に、イネや多様な穀物が植えてある資源作物見本園、雑草の研究用の種を採取する雑草見本園、今年は栽培していない隔離ほ場(前年の遺伝子組換え作物の種が残らないようにするため、今年は栽培しない)などを見せていただきました。

|

|

| 香西修二先生の説明 |

粟、稗の仲間など、いろいろな穀物 |

|

|

20-30cm間隔で41種類のイネが植えられ

ている。

店頭でみる銘柄がいっぱい |

農作物と異なり、種の散ってしまう雑草の種子の

採取は一苦労。下に紙を敷いて2-3日おきに種を

集める |

|

|

高機能隔離ほ場専用倉庫(組換え作物に

は専用の

乾燥舎、専用の機械を使う) |

高機能隔離ほ場の排水トラップと焼却炉

(遺伝子

組換え体と種子をほ場の外に出

さないため)

いろいろな栽培環境を作り

出せる温室、バイオ

ディーゼル燃料の研

究施設などが新しく建設されていました。 |

|

|

| 多性能な多目的温室 |

バイオディーゼル燃料の研究施設 |

|

| ダイズ、落花生、ヒマワリ、ナタネの種子、圧搾

カス、圧搾油 |

|

| 水田の雑草を研究する栽培施設 |

隔離ほ場では、遺伝子組換えダイズと遺伝子組換えワタの試験栽培が行われていました。組換え体の種子や植物体の一部が意図しないで外に出されることがないよう、動物の侵入を防ぐためにほ場の周囲はフェンスとコンクリートの壁で囲まれています。また、人の出入りを規制するためにほ場は施錠され、栽培中の畑の中に入る人は長靴を着用してこぼれ落ちた種子がほ場外に出ないようにします。

ワタは寒い日本では育ちませんが、輸入した種子が生態系に影響を与えるかもしれないので、このような栽培試験を行い環境への影響を調べます。

|

|

隔離ほ場の入り口には栽培されている遺伝

子組換え

作物の情報が掲示されている |

隔離ほ場の説明(農業環境技術研究所

の

松尾和人先生) |

|

|

遺伝子組換えワタの説明(バイエルクロッ

プサイ

エンス 在田典弘さんと井上公一さん) |

防鳥ネットの中で栽培している遺伝子組換

えワタ。

開花期には防虫ネットもかける |

|

|

ワタの商業栽培では成長調整剤で草丈を

1m位に

調整するが、ここではその処理を

しないので約2m

位に成長する。そのため

防鳥設備は高く作られている |

中島綾子さん(BASF)から遺伝子組換え

ダイズの

試験栽培の説明を受ける |

|

|

防鳥ネットをはずして遺伝子組換えダイズ

の観察中 |

|

| バイオプラントリサーチセンターの見学((独)農業生物資源研究所) |

作られた遺伝子組換え植物の栽培をする閉鎖系温室と非閉鎖系温室(特定網室)があります。閉鎖系温室は陰圧になっていて、温室内の物が外に出ないようになっており、使われた水は床の穴からすべて集められて高圧滅菌されます。閉鎖系温室の試験栽培が終わると、空気が網を通して直接喚起できる特定網室に進みます。

|

|

閉鎖系温室。温度管理がされており、床

には

水を

集める装置が施されている |

|

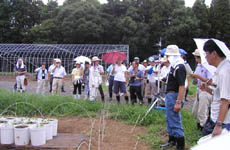

| 遺伝子組換え作物の栽培展示ほ場の見学((独)農業生物資源研究所) |

一般市民に遺伝子組換え作物の実物を見てもらおうと作られている展示ほ場には、除草剤抵抗性を持つ遺伝子組換えダイズ、害虫抵抗性を持つスイートコーンが植えられていました。7月19日に除草剤をまいた畑では雑草が枯れて遺伝子組換え大豆はよく成長し、除草剤をまいていない大豆は雑草の中に埋まっているように見えました。

害虫耐性遺伝子組換えスイートコーンは花粉飛散しないように、植物体の上につく雄花が切り取られていて、草丈に低くなっていました。雄花をつけている害虫抵抗性でない非組換えのスイートコーンには虫食いが始まっていました。

|

|

向かって右は除草剤を散布していないの

で、雑草が

いっぱいになっている |

手前は除雄した害虫抵抗性

スイートコーン(虫食い

は見られない) |

|

話し合い((独)農業生物資源研究所) |

|

は参加者、→講師の発言 |

田部井豊先生から品種改良の歴史の中から遺伝子組換え技術が誕生したこと、様々な品種改良の技術があり、例えば放射線などを使って人間の役に立つ突然変異体で出来た品種があること、海外では遺伝子組換え作物の栽培面積が急増していることなどのお話をうかがいました。参加者全員で話し合いました。話し合いは帰りのバスの中まで続きました。主な話し合いの内容は次の通りです。

|

|

| 田部井豊先生のお話 |

参加者の皆様、研究者の皆様、暑い一日お疲れ様でした |

- 今まで講演会はいろいろ行ったが今日は疲れた。「害虫は悪いものである」というのは人間の視点からのもので、すべてはバランスであると思った。共存共栄が大事だと思った。極端にバランスが崩れると問題になる。虫の害から守り食料を多く作ることばかりが大事だとは思わない→農作物を作る時に害虫に食われたら、我々の収穫量が減ることになり、害虫から守るために様々な対策を取ってきた。農薬を撒いても虫が全滅するわけではない。また、害虫抵抗性のトウモロコシを栽培するときには、3割くらいは害虫抵抗性でないトウモロコシを栽培する緩衝地帯を設けることが、アメリカでは決まっている。このことにより耐性を持つ昆虫の発生をコントロールし、虫も生かしている。オーストラリアの例であるが、2種類の殺虫タンパク質を作る遺伝子もつ組換えワタの場合、同時に突然変異が起こって耐性を持つ昆虫が生れる可能性は極めてゼロにちかいので緩衝地帯は作らなくともよい事になっている。共存共栄が重要。

- 「環境保全型の農業」に対し農林水産省が表彰しているが、表彰の50%は有機農業、残りの数10%が減農薬農業であった。国の有機推奨の姿勢を感じる。一方、世界のバイオ大手企業であるモンサント社を取り上げた番組があり、回転ドア人事などの説明をしていた。このように両極端の現実を見ながら、有機の良さと組換えをどうやって共存させるのか。ルール作りが必要だと思った。

- 飼料、大豆が組換え体が大半といういことであればアメリカではどのように安全性を確認しているのか?カルタヘナ法との関係は?→ダイズに関して言えば、アメリカには大豆の野生種はないので交雑の心配がないが、安全性評価の基本的な点は共通していて、米国でも安全性評価は行われている。日本と米国の環境は異なるので日本における安全性評価も必要。

- 我々が知らずに食べている油は安全性が確認されていると考えてよいか?→そうです。

- トウモロコシ等の食べるものを燃料に置き換える事は本末転倒だと思う。食物は食物。専門家はどう思うか?→きちんと食料として確保された上で余った分を燃料に置き換えるのはよい。

- 自分はあくまで食料は食料だと思う。→狭い考えをもつべきではないのでは? 作物を様々な場面で有効利用したらよいと思う。

- 「休耕田」として土地を遊ばせているくらいなら有効活用して、米から取ったエタノールで車を走らせた方がよいという農家の声を聞いたことがありますが、生産者でも食料にこだわっていない方もあると思いました→「休耕田」はかなりの面積で、埼玉県と同じくらいあるのですよ。

- 埼玉の知人は農家の後継者がいないといっていた。だから休耕田になるのだろうか→北海道ではたくさん後継者がいる。その理由は生活が潤えるかどうかだと思う。儲かる農業を考えなければ行けない。

- 今日一番感動したのは、除草剤耐性ダイズの中で雑草だけが枯れて、ダイズが元気に育っているのをみたところ。これでは日本の農業では勝てないと思った。

- 世界の人口が増えると原発・組換え作物でカバーしても地球は持たないのではないか。

- 大手バイオメーカーのモンサント、カーギルなどアメリカの会社が権利を握っていると「食料が武器」になると思い、危機感を感じた。

- それは組換えだけの問題ではないのではないか。

- 非組換え作物を日本が望んでも手に入らなくなってくるのだと思った→ヨーロッパでの組換えの議論をみていると政治、経済が絡んでいる、全ての人が組換えそのものに反対しているわけではない。また、EU域内の食料自給率は100%以上であるので、米国に対して強い態度が取れるのではないか。

- 食べ物がなくならないよう研究者にがんばって欲しい(中学生)。

- 組換えか非組換えかどちらが良いかはいちがいには言えないと思った。研究はがんばって欲しい(高校生)。

|